تلقَّيتُ الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد كورونا.. هذا ما حدث لجسدي بعدها

مساء الثلاثاء الخامس عشر من شهر ديسمبر 2020 دخلت رئيسة التمريض في المستشفى الذي أعمل به في أمريكا إلى اجتماع اللجنة الطبية التنفيذية الشهري، اللجنة التي سأصبح رئيسها لعامين بدءاً من الشهر القادم.

دخلت متأخرة تلهث قالت اعذروني فقد تأخرت لأننا انتهينا للتو من تفريغ شحنة لقاح الكورونا من الشاحنة ووضعها في الثلاجات المخصصة. كنا في اللجنة على علم أن وصول اللقاح أصبح مسألة وقت، لكن كلماتها وقعت علينا كالصاعقة. فهذا هو اللقاح قد وصل بعد أقل من عام على انتشار الوباء. إنها رحلة قصيرة طويلة.

قصيرة بالمعنى الزمني للكلمة فعادة ما يأخذ تطوير اللقاح سنوات إن لم يكن عقوداً وهذا لقاح أُنجز خلال أشهر، ورحلة طويلة لأن الوباء انتشر كالنار في الهشيم ولم يرحم أحداً بل وصل إلى أقاصي الدنيا حتى إلى القارة القطبية الجنوبية.

أردفت رئيسة التمريض قائلة من وصله منكم رسالة على هاتفه فيمكن أن يأتي غداً الساعة السابعة صباحاً لتناول اللقاح.

لم تكن قد وصلتني أي رسالة، قلت لها مستغرباً لم يصلني شيء، أجابت إذاً أنت لست من الكادر الصحي في الصفوف الأولى. اعترضت بلطف وقلت لها بل نحن نتناوب على القسطرة لأجل مرضى الجلطات الحادة وفي حال كان المريض مصاباً بالكورونا فإنه لا يسعنا أن نستنكف عن إجراء القسطرة التي أكون فيها واقفاً جانب المريض لفترة قد تمتد لساعتين ليس بيني وبينه حجاب.

انفض الاجتماع وعدت للمنزل منزعجاً لكنني صممت على الذهاب في اليوم التالي للمستشفى عسى ولعل أن تكون هناك حقنة زائدة من اللقاح أستطيع تلقيها. غفوت قليلاً وصحوت بعد منتصف الليل فوجدت رسالة على هاتفي تطلب مني فتح الإيميل الذي كان المستشفى قد أرسله للكادر الطبي بأكمله أن سجلوا أسماءكم وتعالوا صباحاً للتلقيح. سجلت معلوماتي سريعاً.

وفي اليوم التالي كنت على باب المستشفى الساعة الثامنة والنصف، كانت الغرفة المخصصة للتلقيح مكتظة بالكوادر الطبية، الكل فرح بتوجس.

ضباط الأمن على باب الغرفة لحماية اللقاح، وفي الزاوية تقف ممرضة أمام عربة صغيرة للإسعافات الأولية في حال أصيب أحد الملقَّحين بصدمة تحسسية.

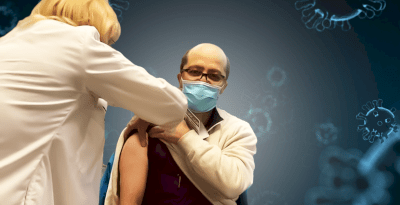

سجلت اسمي ووقعت الأوراق الخاصة باللقاح، ثم انتظرت دوري وخلال أقل من خمس دقائق ودون أي ألم أو شعور بالوخز كانت الإبرة الرفيعة تنغرز في عضلتي تحقن في عضدي الأيسر وطلبت حينها من أحد المنتظرين التقاط صورة توثيقية لي لتكون شاهداً على موافقتي على اللقاح بل حضي عليه.

بعد ذلك طُلب مني التريث لفترة ربع ساعة في نفس القاعة كي يتم التأكد أن اللقاح لم يتسبب بأي صدمة تحسسية.

غادرت المستشفى وانشغلت باقي النهار مع مرضاي، كان شعوراً مذهلاً وهو كيف تمكن الأطباء من تطوير هذا اللقاح خلال تلك الفترة القصيرة.

لم أشعر بشيء طوال اليوم، لكن مع حلول المساء وحين وقت النوم بدأت أشعر بألم في عضدي مكان الحقنة، لم أحتَج لداوء مسكن رغم أن الألم زاد قليلاً لدرجة كنت أصحو فيها من النوم إذا انقلبت من جانبي الأيمن إلى جانبي الأيسر فأعود إلى جانبي الأيمن.

وفي الصباح كان الألم قد زال تقريباً، وفي خلال عملي مع مرضاي في اليوم التالي للقاح أحسست ببعض الأعراض المشابهة المرافقة للقاح الإنفلونزا التي سرعان ما اختفت بنهاية ذلك اليوم.

مرت أيام عشرة تقريباً على الجرعة الأولى وباقي مثلها قبل الجرعة الثانية.

أعترف بأنني متوجس من الجرعة الثانية لأن جسمي الآن فيه أضداد ستتعرف على شوكات الڤيروس حين تصنعها الجرعة الثانية فيكون التفاعل المناعي أقوى لكن الدراسة المناعية لشركة فايزر أسهبت في وصف ما حدث وأنه ليس خطراً على الإنسان لكن درجة المناعة سترتفع من حوالي 65% إلى 95% بالجرعة الثانية الداعمة، ما يعني أن التفاعل المناعي الذي قد يكون أشد له ما يبرره بزيادة فعالية اللقاح.

يبقى السؤال هل هناك أعراض لا نعلم بها قد تحدث؟ نعم من الممكن، لكن الذي نعلمه اليوم أن الآلية التي اكتشفت واستخدمت لإنتاج اللقاح هي عبارة عن إحدى قمم الطب في العصر الحديث وهو استخدام "الآر إن إيه الرسول" لحض الجسم البشري على إنتاج المناعة اللازمة ضد الڤيروس وربما ضد بعض أنواع السرطان قريباً.

اللقاح لا يغير من الشيفرة الوراثية للإنسان. لكنه كالرمز الذي تم اكتشافه فحقن في الإنسان فأدى إلى توليد مستضدات يتعرف عليها جهاز المناعة الإنساني المذهل فولّد ضدها أضداداً منعت تأثيرها.

كل ذلك بسبب تقدم الطب اليوم في حقل الموروثات والجينات. لذلك وبصفتي طبيباً دعوني أحدثكم في مقالة منفصلة قادمة عن اللقاحات وكيف تطورت خلال القرنين الماضيين.